あえて「泥を見せない」という選択。

数年前、熱海の老舗ホテル『ニューアカオ』にて展示されていたアート(松田将英『The Big Flat Now』)。小津安二郎の『東京物語』でも描かれたこの熱海の地に、突如現れた巨大な「笑い泣き」の絵文字。デジタル上の感情が現実空間を占領するその姿は、私たちが直面している「ゼロ距離」社会の縮図のようでもあります。

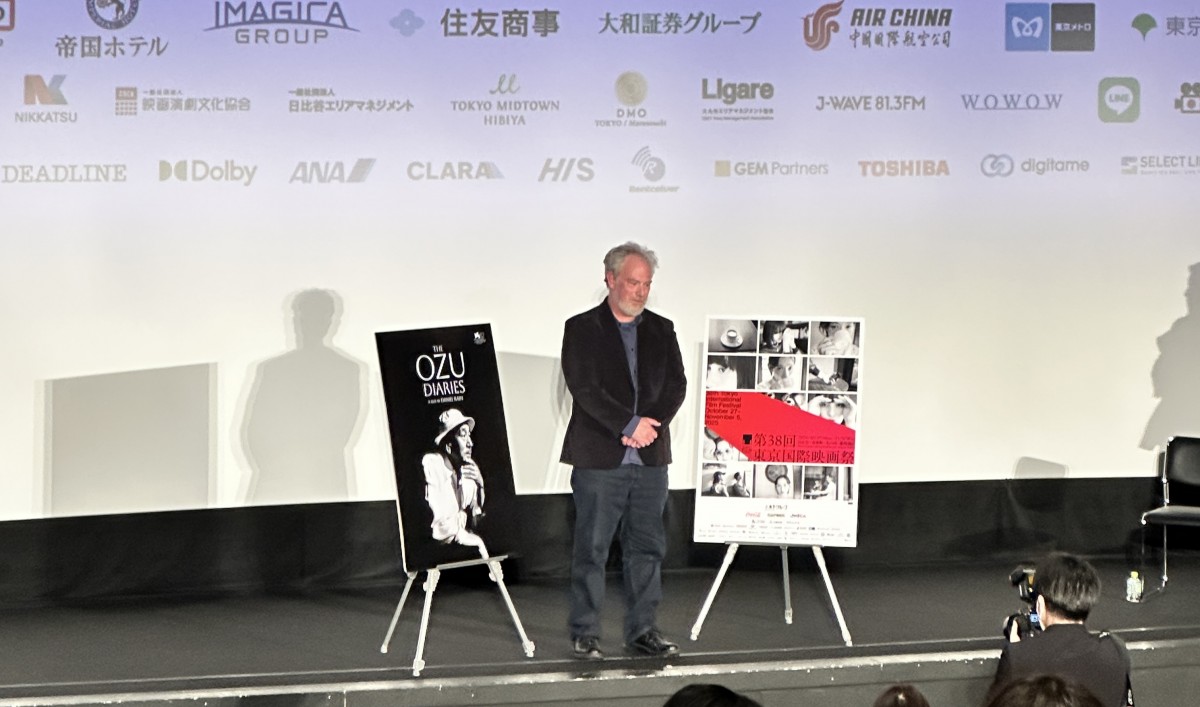

先日、東京国際映画祭で出会った一本の作品、『The Ozu Diaries』。 これは、アメリカのダニエル・レイム監督が、小津安二郎の膨大な日記や資料を辿り、その映画人生の背景に迫ったドキュメンタリーです。

これまで私は、小津映画の持つあの静かなトーンになんとなく惹かれてはいたものの、それはなぜなのか、うまく言葉にはできませんでした。 けれど、このドキュメンタリーを観終わったあと、その理由がほんの少しだけ分かった気がしました。

私を惹きつけていたのは、小津監督の持つ独特な「距離感」だったのではないか、と。

対象にグイグイと入り込むのではなく、一歩引いて静かに見守るようなスタンス。 あの「必要以上に踏み込まない」姿勢こそが、今の私にはとても心地よく、ある種の美しさを湛えているように思えたのです。

今回は、このドキュメンタリー作品をきっかけに気付いた「踏み込みすぎない距離」について、考えを巡らせてみたいと思います。

上映後に行われた、監督によるトークイベントの様子。上映中には時折、和やかな笑いが起こる一幕もあり、会場全体が小津映画にも通じるような穏やかな空気に包まれていました。

この記事は無料で続きを読めます

- 小津安二郎の「視線」が守ったもの

- 距離を「温度」で感じてみる

- 日常を侵食する「熱すぎる距離」

- 「泥」を描かない、という美学

- 踏み込みすぎない美意識

すでに登録された方はこちら